পতিসরে রবীন্দ্রনাথ, আত্রাই, নওগাঁ

ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম।।

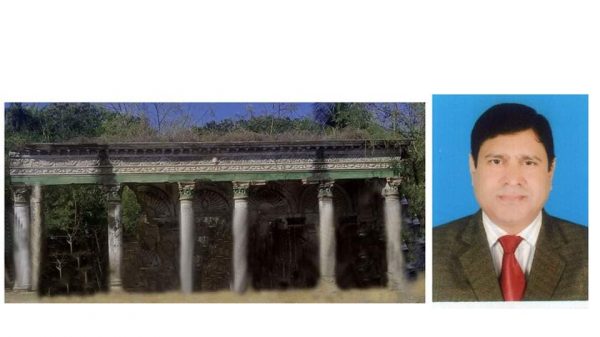

আত্রাই উপজেলার একটি মফস্বল পাড়াগ্রাম পতিসর। এ গ্রামেই অবস্থিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারি বাড়ি। এখানকার কালিগ্রাম পরগণা নিয়ে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের ছিল বিশাল জমিদারি। জমিদারির প্রধান কাছারি পতিসরে অবস্থিত। জমিদারি দেখাশোনার জন্য বাবার নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পতিসরে প্রথম আসেন ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। তিনি এখানে এসে নদীমাতৃক গ্রামবাংলার বিশুদ্ধ রূপ দেখে মুগ্ধ হন। কবির ভাষায়-‘মাতৃভাষার যথার্থ স্বরূপ গ্রামেই। এই এখানেই প্রাণের নিকেতন। লক্ষী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।’ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য সর্বোপরি দুঃস্থ জীবনযাত্রার দৃশ্য ও ছবি দেখে তিনি রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর মনের ভাবনা ও চিন্তায় এসে পড়ে আকস্মিক পরিবর্তন। প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও অভিভূত কবি রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই বিচলিত না হয়ে পারলেন না। কবির সংবেদনশীল মনে জাগ্রত হয় মানবতাবাদের। কবি নিজের ভাষায় তা শোনা যাক-‘আহা, এমন প্রজা আমি দেখি নি-এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই সমস্ত দুঃখপীড়িত অটল বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার মন বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশ জোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষা-ভূষোদের আপনার মনে করতে বড় একটা সুখ আছে। এদের ভাষা শুনতে আমার এমন মিষ্টি লাগে-তার ভিতর এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা আছে!’ সাধারণ মানুষের মুক্তির প্রত্যাশায় তিনি উদ্গ্রীব হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, তাঁর অন্তরেও স্থান পায় পল্লিভাবনা ও সমাজভাবনা। পল্লিউন্নয়ন ও পল্লির পুনর্গঠন নিয়ে ভাবতে থাকেন। দরিদ্র কৃষক আর শ্রমজীবী মানুষ তাঁর ভাবনার বিষয় হিসেবে ওঠে আসে। তখন কৃষক আর শ্রমজীবী মানুষের বড় সমস্যা ছিল মহাজনী ঋণের। জমিদার রবীন্দ্রনাথ জানতেন মহাজনী ঋণের মারপ্যাচের খপ্পরে পড়ে দরিদ্র কৃষকদের সর্বস্বান্ত হতে হয়।

কৃষকদের কল্যাণে অভাব-দারিদ্র্য দূর করার জন্য তিনি কালিগ্রামে স্থাপন করেছিলেন কৃষি সমবায় ব্যাংক। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ‘কালিগ্রাম কৃষি সমবায় ব্যাংক’ গরীব কৃষক আর অন্যান্যদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ দিতে শুরু করে তার যাত্রা। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে পাওয়া নোবেল পুরস্কারের একলক্ষ আট হাজার টাকা ঐ কৃষি সমবায় ব্যাংকে জমা রাখেন। প্রায় ২০ বছরের অধিক সময় ধরে ব্যাংকটি চালু ছিল। কৃষক প্রজারা যখন খাজনার ভারে জর্জরিত, দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত, তখন তিনি তাদের খাজনা মাফ করে দিয়েছিলেন। সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে এই অঞ্চলের কৃষক সমাজকে রক্ষা করার জন্য সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন। যা সহজ শর্তে কৃষকরা পেয়ে যেতেন। কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতির চাষাবাদ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কবির প্রিয় পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ্যামেরিকার কর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করানোর পর পতিসরের কৃষির জন্য প্রিয়পুত্রকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ফলে কালিগ্রাম হয়ে ওঠে মহাজনের শোষণমুক্ত অঞ্চল। পতিসর তথা কালিগ্রাম পরগনা এভাবেই রবীন্দ্রনাথের কাছে চির ঋণী। উত্তর জনপদের ছোটো একটি গ্রাম পতিসর। এই অঞ্চলের সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় জমিদার বাবু হিসেবে। জমিদার, মানুষ ও কবি এই তিনটির সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের যে ব্যক্তিসত্ত্বা তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় পতিসরে। তবে ছোটো হলেও গ্রামটির পরিচয় দেশব্যাপী আজ সুপরিচিত।

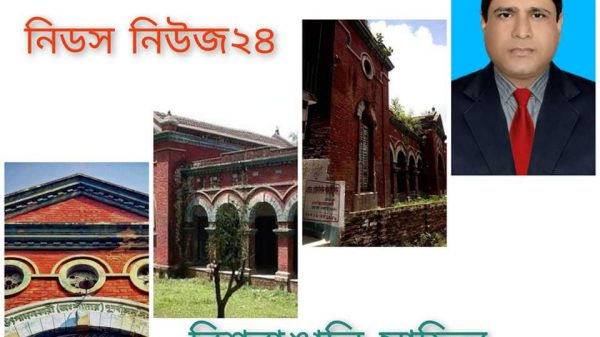

পতিসরে খাজনা আদায়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ সুদূর কলকাতা থেকে এসেছিলেন। পতিসরের নাগর নদীর তীরে ছিল কাচারি বাড়িটি। সান বাঁধানো ঘাট ছিল নদীর ধারে। তার দুধারে ছিল ইট দিয়ে গাথুনির হেলানো ব্রেঞ্চ। ঘাটের পূর্ব দিকে ছিল একটি বিশাল ঝাউগাছ। প্রধান গেটের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে ছোটো দিঘি আছে তার নাম রবীন্দ্র সরোবর। এর বাঁধানো ঘাটে বসে আমলা কর্মচারী, শিক্ষক ও গণ্যমান্য প্রজারা আসর বসিয়ে রাত কাটাতেন। রবীন্দ্র সরোবরের পশ্চিম পাড়ে ছিল একটি ডাকঘর, একটি ছাত্রাবাস এবং কাচারির মুন্সী বাবুর বসতবাড়ি। কাচারির সিংহদ্বারের পাশের ঘরে ছিল চিফ ম্যানেজারের অফিস ও অতিথি ভবন। তার পাশে বসে মুহুরিরা খাজনা আদায় করতেন। জানা যায় এই কাচারি বাড়ির দালানের পশ্চিম দিকে ছোটোবড় মিলে মোট ১৭টি ঘর ছিল। বাহির থেকে আগত কর্মচারী, স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক, স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার এবং কিছু চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী এসব ঘরে বাস করতো। বিকেলে এখানে ভলিবল, দাড়িয়া বান্ধা, হাডুডুসহ ইত্যাদি খেলা হতো। কাচারি বাড়ির পাশে ছিল একটি দিঘি। দিঘিটি কাজের বিনিমিয়ে খাদ্য কর্মসূচির অধীনে খনন করা হয়েছিল। যার ফলে বহু নিরন্ন ও অভাবী প্রজা খাদ্যের অভাব থেকে মুক্তি পেয়েছিল। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা এই কাচারি বাড়িটি সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মুখরিত থাকতো।

কাচারি বাড়িতে যেসব উৎসব পালন হতো সেগুলোর মধ্যে ছিল পহেলা বৈশাখ, পূণ্যাহ অনুষ্ঠান ও হালখাতা অন্যতম। হালখাতার দিনে প্রজারা খাজনা পরিশোধ করে দধি, চিড়া ও মিষ্টি খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। পতিসরের দ্বিতীয় উৎসব ছিল ২৫ বৈশাখ অর্থাৎ কবির জন্মদিন। সারাদিন ধরে জন্ম উৎসব পালিত হতো। প্রভাতে প্রভাত ফেরি বের হতো। প্রভাত ফেরিতে স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক, আমলা, কর্মচারী, সাধারণ প্রজা সবাই অংশ গ্রহণ করতেন। সিংহদ্বারের পিছনে রাখা হতো কবির প্রতিকৃতি। প্রতিকৃতিতে প্রদান করা হতো মাল্য ও পুষ্প। কবির জন্মদিনে বা সুবিধামত সময়ে কখনো কখনো রাতোয়ালের বড় জোতদার আকবর আলী আকন্দ সাহেবের বিখ্যাত লাঠিয়াল দল এসে লাঠিখেলা প্রদর্শন করে কবি গুরুর মনোরঞ্জন করতেন। কবি লাঠিয়ালদের লাঠিখেলা খুব আনন্দের সাথে উপভোগ করতেন। পতিসরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশুদ্র, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি গোত্র ও বংশের মানুষ বসবাস ছিল। কাচারি বাড়ির সন্নিকটে ছিল বাসুদেবের প্রস্থরময় মূর্তি সুশোভিত মুণী ঠাকুরের মন্দির প্রতিদিন পূজা উপলক্ষে রাজভোগ দেওয়া হতো।

পতিসরে কবিপুত্রের নামানুসারে একটি হাইস্কুল পতিষ্ঠা করা হয় ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুলাই। যার নাম কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইন্সটিটিউট। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পর এর ব্যয়ভার ও পরিচালনার জন্য কবি প্রায় ৫৪.৬১ একর জমি দান করেন। বর্তমানে এখানে ‘আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র গবেষণা ইনিসটিটিউট’ এবং একটি ‘রবীন্দ্রনাথ কৃষি প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট’ নামে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও এখানে ছিল একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। যা রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা কাচারির প্রজা হিতৈষী ফাণ্ড থেকে এর ব্যয়ভার নির্বাহ করা হতো। পতিসরে প্রতি বছর ২৫ বৈশাখ রবি ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। পতিসরে কবির শেষ আগমন ঘটেছিল ২৭ জুলাই ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। আমাদের ছোটনদীসহ অসংখ্য বিখ্যাত কবিতা, গান, ছিন্নপত্র এই পতিসরে কবি রচনা করেছেন। কালের চিহ্ন হিসেবে লেখাগুলো গ্রন্থাগারে সন্নিবেশিত হয়ে আছে।

ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম

গবেষক, প্রাবন্ধিক, ইতিহাসজ্ঞ

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ

Leave a Reply