যেখানে ধর্ম সেখানে জয় শারদীয়া দুর্গাপূজা ও মহারাজা শ্রী কৃষ্ণচ্ন্দ্র

লোকমান হোসেন পলা।।

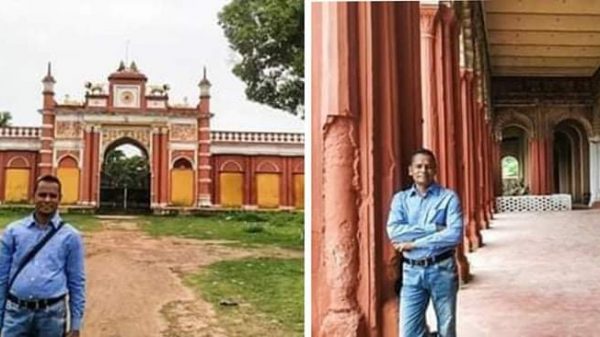

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় গড়ে ওঠা শারদীয়া দুর্গাপূজার ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর একজন পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনিও পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজের পরাজয়কে হিন্দুদের জয় হিসাবে দেখেছিলেন। ইতিহাস অনুযায়ী নদীয়ার রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে জমিদারি লাভ করেন। তিনি অন্নপূর্ণা পূজা করতেন। ভবানন্দের উত্তরপুরুষ রাঘব রায় নদীয়ার এই রাজবংশের রাজধানী মাটিয়ারি থেকে রেউরিতে স্থানান্তরিত করেন। রেউরির নাম হয় কৃষ্ণনগর। পরবর্তীতে ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন এই রাজবংশের রাজা রুদ্র রায়।

কিন্তু পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই পূজার রূপ ও রীতি-নীতি পাল্টে দিয়েছিলেন এই রাজবংশের উত্তরসূরী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত দুর্গাপূজার নাম দিয়েছিলেন রাজ-রাজেশ্বরী। শ্বেত অশ্বাকৃতির সিংহের পিঠে আরোহিতা দেবী রাজ-রাজেশ্বরী ছিলেন যুদ্ধের সাজে সজ্জিতা। পুরাণে বর্ণিত বাংলার প্রথম মূর্তিপূজার আয়োজক রাজা কংসনারায়ণের দুর্গাপূজার রীতি মেনে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই রাজ-রাজেশ্বরী পূজা চালু করেছিলেন। রাজবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী সেই সময় উল্টো রথের দিন তোপধ্বনির সঙ্গে দুর্গার পাট খিলানো হত। রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে লাগতো ১০৮ মণ গঙ্গামাটি। রাজবাড়ীতে পূজায় বাজত ১০৮ টি ঢাক আর বলি দেওয়া হত ১০৮ টি পাঁঠা। তোপধ্বনির সঙ্গে শুরু হত সন্ধি পূজা। বিজয়ার দিন ১০৮ জন বেহারা সহযোগে রাজ-রাজেশ্বরীকে বিসর্জনের জন্য জলঙ্গী নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হত। সঙ্গে শোভাযাত্রা করে পাইক-বরকন্দাজ সহযোগে হাজির হতেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং। রকমারি বাজনা, আলোকসজ্জায়, হাতি-ঘোড়ার নাচে কেঁপে উঠত পুরো অঞ্চল। কেবল তাই নয়, পূজার দিনগুলিতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর রাজবাড়ীতে আমোদপ্রমোদের অঙ্গ হিসাবে বাঈজী নাচের প্রবর্তন করেন। পূজার দিন যাত্রাপালা, ভাঁড়ামো, খেউড়, কবিগান ও কীর্তনের প্রচলন করেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই। কিংবদন্তীর গোপাল ভাঁড় তো ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরই বিদূষক।

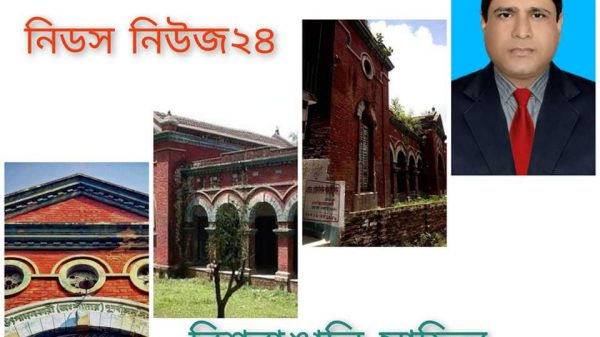

প্রসঙ্গত, পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে যাত্রাপথে লর্ড ক্লাইভ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদে এক রাত কাটিয়ে গিয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, সিরাজ বিরোধিতার অন্যতম ব্যক্তি হিসাবে বাংলার অন্যন্য হিন্দু জমিদারদের ইংরেজ পক্ষে আনার কাজ করেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই। অর্থাৎ, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণদেবের দুর্গাপূজার সাথে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর দুর্গাপূজার এক অদ্ভুত যোগ খুঁজলে বেরিয়ে আসতে পারে, ধর্মীয় মোড়ক থেকে বেরিয়ে আসা রাজনীতির দুর্গার নতুন রুপ। মহারাজা শ্রী কৃষ্ণচ্ন্দ্র তার রাড়ির উপর ত্রিশূলের নিচে বড় করে লেখে দিলেন “যস্তো ধর্ম তস্ত জয়। “(যেখানে ধর্ম সেখানে জয়।)

Leave a Reply